一心為民謀福祉

——記市人民醫(yī)院駐隰縣寨子鄉(xiāng)坪城村“第一書記”杜凱群

“第一書記”實(shí)地查看梨果情況

他是一名普通的共產(chǎn)黨員,為農(nóng)民開啟了一扇扇致富的大門,為村民帶來了福音;他堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)扶貧與智力扶貧相結(jié)合、“輸血”與“造血”相結(jié)合,以實(shí)際行動讓農(nóng)民感受到了黨的關(guān)懷和溫暖,他就是隰縣寨子鄉(xiāng)坪城村“第一書記”杜凱群。

真心扶貧 解燃眉急

該村有243戶、788口人,耕地面積2500畝,果樹面積1300畝,村民以梨果產(chǎn)業(yè)為主要經(jīng)濟(jì)來源。去年玉露香收成良好,但由于農(nóng)民缺乏銷售渠道,他們只能眼看著梨堆在地頭,干著急。杜凱群上任時(shí),恰逢梨果采摘期,看到這種情況,他急農(nóng)民所急,想農(nóng)民所想,于是多方聯(lián)系買家,多渠道進(jìn)行銷售,在自己工作的單位——臨汾市人民醫(yī)院設(shè)立了愛心扶貧點(diǎn)、在臨汾萬佳福超市專門設(shè)置了玉露香攤位,解決了梨的銷售問題,解決了農(nóng)民燃眉之急。去年臘月,杜凱群與永和縣閣底鄉(xiāng)奇奇里村“第一書記”郭若橋,將永和棗和隰縣梨一起裝箱銷售,推出了“棗”想和你不分“梨”的新模式,聯(lián)手打造農(nóng)副產(chǎn)品品牌,深受市場青睞。

杜凱群積極發(fā)揮工作單位的優(yōu)勢,組建醫(yī)療團(tuán)隊(duì)對該村進(jìn)行義診,經(jīng)過3個(gè)多小時(shí)的診療,累計(jì)開處方100余人次,測量血壓200余人次。他也是市志愿者聯(lián)合會的一名志愿者,及時(shí)將村里的貧困情況反饋給志愿者聯(lián)合會,該聯(lián)合會聯(lián)系服裝廠,捐贈100條嶄新的牛仔褲,去年,他與市志愿者聯(lián)合會共同開展“暖冬行動”,向隰縣團(tuán)委捐贈衣物10000余件,文化用具2000余件,向環(huán)衛(wèi)工人捐贈棉手套200雙,為村民送去了溫暖。

開拓思路 共謀發(fā)展

杜凱群召集黨員共謀發(fā)展,座談中,大家暢所欲言,各抒己見,共同研討困境,為出路、發(fā)展和前景建言獻(xiàn)策。他以村“兩委”為依托,將成立梨果及土特產(chǎn)銷售公司,著力打造該村的品牌,拓展銷售渠道,并形成產(chǎn)、供、銷一條龍模式,以利潤最大化、規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化來實(shí)現(xiàn)村集體收入零突破。去年10月底,他帶領(lǐng)黨員干部、致富能手、村民代表一行17人,前往吉縣東城鄉(xiāng)雷家莊村參觀和學(xué)習(xí)蘋果樹的管理。期間參觀學(xué)習(xí)了東城鄉(xiāng)的黨建工作,與當(dāng)?shù)毓r(nóng)交流果樹管理經(jīng)驗(yàn),還對防雹網(wǎng)的作用和維護(hù)進(jìn)行了深入的了解,村民不僅打開思路,轉(zhuǎn)變了思想,還開闊了眼界。

按需培訓(xùn) 助力脫貧

自上任以來,杜凱群走村串戶、調(diào)研民情、走村入戶、跑遍了田間地頭。去年11月,他邀請了市畜牧獸醫(yī)局畜禽繁育改良站、襄汾縣果樹服務(wù)中心、市人民醫(yī)院心血管內(nèi)科等專家對農(nóng)民進(jìn)行培訓(xùn)。同時(shí),他制訂了一套完整的培訓(xùn)計(jì)劃,定期邀請各方面專家親臨地頭、屋舍,對農(nóng)民進(jìn)行現(xiàn)場施教,得到農(nóng)民的贊揚(yáng),農(nóng)民希望多組織這樣的培訓(xùn)。

杜凱群積極發(fā)揮人脈資源,尋求相關(guān)部門的支持,為縣城建局支持垃圾車一輛,增補(bǔ)貧困戶危房改造1戶。為殘疾人協(xié)調(diào)5輛輪椅、5個(gè)座便車,并向縣殘聯(lián)申請了對該村未在冊的殘疾人重新評估的請求。在他的多方協(xié)調(diào)和努力下,電商平臺已經(jīng)落戶該村,打開了農(nóng)副產(chǎn)品銷售渠道。該村的光伏電站已基本完成,在縣電力公司的支持下,更新100kw變壓器,確保了光伏電站并網(wǎng)發(fā)電。為解決灌溉用水問題,他積極協(xié)調(diào)果水配套、引水上塬計(jì)劃,可以解決塬上果樹1500畝的干旱問題,實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入翻番。

杜凱群對自己所做的一切并沒有滿足,他將繼續(xù)撲下身子,帶著真情,真抓實(shí)干,用實(shí)際行動早日讓坪城村的百姓過上好日子,奉獻(xiàn)自己的力量,力爭做一個(gè)不愧于農(nóng)民的“第一書記”。

根植農(nóng)村 情暖百姓

——記市氣象局駐隰縣陽頭升鄉(xiāng)賀家峪村“第一書記”劉建華

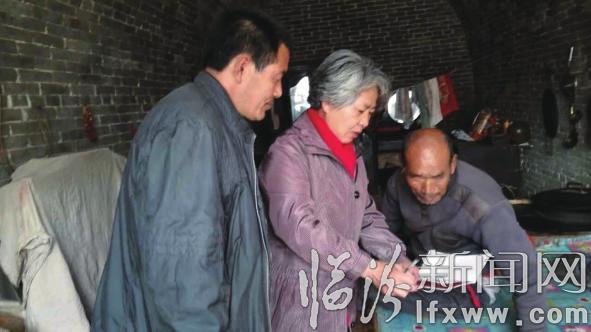

“第一書記”向貧困戶講解精準(zhǔn)扶貧建檔立卡的相關(guān)政策

她,腳踏實(shí)地,真抓實(shí)干;她,以村為家,以民為親,想民所想,急民所急;她,全心全意踐行宗旨的風(fēng)采在黨旗上熠熠生輝;她就是市氣象局增雨辦主任、駐隰縣陽頭升鄉(xiāng)賀家峪村“第一書記”劉建華。她被隰縣縣委評為“2015年感動隰縣十大人物。”

以村為家 扎根農(nóng)村真扶貧

“2015年8月13日,隨著久旱之后第一場雨的降臨,我以賀家峪村‘第一書記’的身份進(jìn)村。”劉建華回想起了初次踏入這片土地時(shí)的情節(jié)。從此,她在這塊貧瘠的土地上開始了新的征程,與這里的農(nóng)民、這片土地結(jié)下了不解之緣。

該村地處隰縣西南,與永和接壤,農(nóng)民收入主要以玉米、谷類等農(nóng)作物為主。自那時(shí)起,劉建華一心把根扎在村里,與農(nóng)民同吃、同住、同勞動。農(nóng)忙時(shí)幫農(nóng)民在地里干活,種糧大戶、困難戶、老人、殘疾人她都會伸出援助之手。一邊干活,一邊談心,成了她做思想工作、了解情況的一個(gè)絕招。農(nóng)民把她當(dāng)成了朋友、親人,有什么問題、有什么想法都愿意和她說。該村有6個(gè)自然村,為了掌握農(nóng)民的情況,390多戶農(nóng)民的家里都留下了她的足跡。

以民為親 八方求援解危困

走訪村戶與百姓拉家常是劉建華的工作常態(tài)。村民寇金燕年近七旬,是位五保戶老人,老伴患有強(qiáng)制性脊柱炎,生活無法自理,整日依靠板凳前行,年邁的寇金燕不僅要照顧老伴的日常起居,還要靠種植為生,“他們家中家徒四壁,勞力很是缺乏。”提及這位老人時(shí),劉建華潸然淚下。深知這樣的情況時(shí),劉建華經(jīng)常用自己的工資給寇金燕家購買一些生活用品。去年的中秋節(jié),她還購買60多份月餅和慰問品,發(fā)放給全村的貧困戶和孤寡老人。一個(gè)人的力量是有限的,于是她四處跑募捐、拉贊助。幾個(gè)月的時(shí)間里,她跑遍了臨汾市團(tuán)委、民政、婦聯(lián)等部門,為貧困戶籌資籌物。

想民所想 千方百計(jì)謀福利

“劉奶奶,我們特別喜歡和您在一起玩,很開心。”該村留守孩子楊帥拉著劉建華的手說。一提起村中里的留守兒童,劉建華一陣酸楚:“村里的孩子平常都寄宿在學(xué)校,一放寒暑假,村中的坡上、河里、樹上到處可見到留守兒童的身影,他們就好像流浪兒一樣,隨之而來的,就會牽扯到孩子們的學(xué)習(xí)、安全等問題。”劉建華經(jīng)過走訪調(diào)研,得知村里有6名假期回鄉(xiāng)的大學(xué)生,于是她努力與回鄉(xiāng)大學(xué)生進(jìn)行溝通,不久,大學(xué)生變成了孩子們的暑期輔導(dǎo)老師,這些孩子度過了一個(gè)充實(shí)、平安而愉快的暑假。

賀家峪村是一個(gè)處于兩山夾縫之間的溝渠村,一條小河綿延盤亙于村前。多年來,許多農(nóng)民將生活垃圾棄于河岸,致使河水污染,河道臟亂不堪。為改善這一現(xiàn)狀,一有時(shí)間,劉建華就會親自下河清理垃圾,在她的帶動下,農(nóng)民也積極響應(yīng),很快就將河道垃圾清理干凈。

急民所急 危難之中見真情

特困戶藥四女右眼失明,左眼白內(nèi)障,老伴癱瘓多年,子女眾多卻因離異而各奔東西,兒孫滿堂卻因無人照看而整日以淚洗面。劉建華心疼之余,生惻隱之心,主動為其捐贈,并幫藥四女聯(lián)系好省城眼科醫(yī)院。醫(yī)藥費(fèi)不夠,她就聯(lián)系自己的親戚朋友贊助。在劉建華的幫助下,藥四女得以重見光明,這個(gè)貧困家庭獲得了新生。

劉建華,用一腔熱血和這一責(zé)任、一片愛心,滋潤著這片土地,溫暖著這里的人民。村民個(gè)個(gè)伸出大拇指為她點(diǎn)贊!

農(nóng)民的貼心人

——記市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社駐鄉(xiāng)寧縣昌寧鎮(zhèn)麥田村“第一書記”羅平安

“第一書記”和村民交流光伏發(fā)電項(xiàng)目情況

“他來了之后,村委會電通了,為我們照明;水來了,方便了我們的生活。”“他上任后,壯大了我的養(yǎng)殖合作社,使我的農(nóng)副產(chǎn)品通過‘電商’平臺銷售了出去,效益顯著。”“無論是酷暑,還是嚴(yán)冬,他依然走村入戶、調(diào)查民情,讓我們很受感動。”……在鄉(xiāng)寧縣昌寧鎮(zhèn)麥田村村口,當(dāng)談起“第一書記”羅平安,村民們紛紛豎起了大拇指。

羅平安,一位來自市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社合作指導(dǎo)科科長,現(xiàn)任鄉(xiāng)寧縣昌寧鎮(zhèn)麥田村“第一書記”。初春時(shí)節(jié),山區(qū)的風(fēng)依舊有些凜冽,但他沒有怨言,挽起袖子,依舊詢問著農(nóng)民關(guān)于春季土地灌溉的事情。他說自己做的都是平凡事。然而,平凡中見證著諸多的不平凡,多少個(gè)日日夜夜,他舍去與家人陪伴的時(shí)間,舍去與朋友聚會的時(shí)間,一心撲在這片廣袤的土地上,也就是羅平安常說的:“既然來了,就要能下得去,待得住,干得好。”

“唱好基礎(chǔ)黨建重頭戲”

“我們村是典型貧困村,村‘兩委’凝聚力、戰(zhàn)斗力不強(qiáng),村級集體經(jīng)濟(jì)薄弱,農(nóng)民以種植、養(yǎng)殖為主,平時(shí)還做些零工,村中119戶村民、339名貧困人口,他們幾乎是靠天吃飯。”羅平安介紹著該村當(dāng)時(shí)的情況。

要想帶領(lǐng)村民脫貧致富,抓好基礎(chǔ)黨建工作是羅平安這個(gè)“第一書記”面臨的首要任務(wù),半年多來,他堅(jiān)持在村“兩委”開展理論學(xué)習(xí),不斷強(qiáng)化村干部的思想政治理念。同時(shí),召開村“兩委”班子會議,制訂村“兩委”工作民主化、制度化,以黨支部為核心,形成“黨支部決策,村委會執(zhí)行,黨支部把關(guān),村委會干事”的基本規(guī)矩。加強(qiáng)村級班子的團(tuán)結(jié),發(fā)揚(yáng)民主精神,強(qiáng)調(diào)協(xié)作,增強(qiáng)村“兩委”班子的凝聚力。

“打通農(nóng)村電商最后一公里”

“只有打通農(nóng)村電商最后一公里,才能拓寬山區(qū)的扶貧路。”羅平安說,“在‘電商’沒有進(jìn)村之前,這里的農(nóng)副產(chǎn)品幾乎是在‘沉睡’當(dāng)中,銷售途徑閉塞,收入較低。”去年,羅平安參加了全市扶貧培訓(xùn)班后,萌生了“電商”這一致富門道,后經(jīng)多次前往侯馬市“馬上購”電商有限公司進(jìn)行實(shí)地考察、研究。如今,“電商”進(jìn)村了,農(nóng)民不但能將農(nóng)副產(chǎn)品銷售出去,實(shí)現(xiàn)了訂單農(nóng)業(yè),也能買到物美價(jià)廉的商品,還能足不出戶交上水電費(fèi)、買車票、寄包裹取快遞等,不但增加了農(nóng)民的收入、節(jié)約了成本,方便了辦事,還帶動了農(nóng)民增收致富。目前,通過“電商”扶貧平臺,已向農(nóng)戶預(yù)訂了10畝的朝天椒,這樣一來,農(nóng)民會獲得更多收益。

“扎實(shí)做好建檔立卡‘回頭看’”

精準(zhǔn)識別是實(shí)施精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)脫貧的前提和基礎(chǔ),此次建檔立卡“回頭看”關(guān)系著未來5年“幫誰、怎么扶、誰來扶”的重大問題。羅平安用了一周的時(shí)間,開展了扶貧開發(fā)建檔立卡“回頭看”先期試點(diǎn)工作。按照“八不進(jìn)”的原則,將不符合貧困條件的農(nóng)戶清出,按照貧困戶動態(tài)管理綜合評價(jià)辦法,深入農(nóng)戶、調(diào)查了解,取得150份綜合評價(jià)打分結(jié)果,根據(jù)綜合打分結(jié)果,確定貧困程度,作為建檔立卡貧困戶的依據(jù)進(jìn)行登記,最終確定了119戶村民,339人為貧困戶。

站在群山環(huán)繞的山坡上,看到滿山種植的核桃樹、花椒樹、辣椒等農(nóng)作物,羅平安滿懷欣喜地說:“這里將是農(nóng)民三年后的成果,那時(shí)他們會腰包鼓起來、揚(yáng)起笑臉樂呵呵、文化更豐富、生活更幸福。”

辦鄉(xiāng)親們想辦的事

——記市委政研室駐古縣南垣鄉(xiāng)駝腰村“第一書記”張震

“第一書記”走訪建檔立卡農(nóng)戶

他撲下去、扎下根,深入百姓中間,打牢群眾基礎(chǔ);他尋村史、摸實(shí)情,多方調(diào)查研究,理清發(fā)展思路;他搞活動、找市場,推銷糧食產(chǎn)品,幫助農(nóng)民增收。他就是古縣南垣鄉(xiāng)駝腰村“第一書記”張震。

深入百姓中間 打牢群眾基礎(chǔ)

駐村以來,為了真正掌握村情民意,凡走訪到的家戶,房屋幾間,地有多少,收支如何,困難在哪兒,張震都做了詳細(xì)的了解與記錄。張震與樸實(shí)溫和、率真可愛的鄉(xiāng)親們之間,發(fā)生了很多值得回味的事情。現(xiàn)在,和村民們坐到一起,誰都能把話匣子打開。路上,只要遇到農(nóng)民,都會熱情地拉著張震去家里吃飯。不過,無論在誰家吃飯,張震都沒有白吃過。怕交伙食費(fèi)顯得生分,張震每次去農(nóng)民家里吃飯,都要在集市上割幾斤肉、剁幾斤排骨帶過去。短短的時(shí)間內(nèi),他和農(nóng)民漸漸熟悉了起來,對村情也有了較深入地了解。他深切感到,要真正融入百姓中間,至少要做到“五能”:能和鄉(xiāng)親們拉家常話,能吃了鄉(xiāng)親們家里的便飯,能喝了鄉(xiāng)親們倒的茶,能抽了鄉(xiāng)親們遞的煙,當(dāng)然最關(guān)鍵的是要能辦了鄉(xiāng)親們想辦的事。

多方調(diào)查研究 理清發(fā)展思路

淘項(xiàng)目、籌資金等是“第一書記”分內(nèi)之事,但更重要的是要和村“兩委”班子一起找一條長遠(yuǎn)的發(fā)展思路。科學(xué)的發(fā)展思路,在于對村里的自然條件、發(fā)展歷史及現(xiàn)狀等方方面面,進(jìn)行充分深入地調(diào)查研究。為了探尋該村的歷史,張震多次咨詢鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村里干部,問遍了村里60歲以上的老人;先后走訪了浮山縣地方志辦、浮山北韓鄉(xiāng)與南垣鄉(xiāng)相鄰的村子,以及駝腰周邊的村子;同時(shí),通過不同層面的走訪,多種方法考察、多個(gè)渠道調(diào)查,對駝腰村致貧的綜合因素進(jìn)行了分析,并提出了該村的發(fā)展思路:以國家食品安全保障為導(dǎo)向,以小雜糧為重點(diǎn),以市場為牽引,生產(chǎn)、收購、加工、銷售綠色糧食產(chǎn)品,促使該村成為一個(gè)精品綠色糧食產(chǎn)品貿(mào)易小基地。

推銷糧食產(chǎn)品 幫助農(nóng)民增收

“第一書記”的首要任務(wù)“抓黨建、促增收、保穩(wěn)定”。張震認(rèn)真抓好“三會一課”制度的落實(shí),召開會議,規(guī)范會議記錄。組織該村全體黨員學(xué)習(xí)中央、省市新精神和新規(guī)章。制訂落實(shí)每月一次的黨員活動日,把全體黨員集中進(jìn)行學(xué)習(xí)和勞動。

由于去年天旱,玉米減產(chǎn)40%,核桃掛果也不多。農(nóng)民的希望是,要收得多,賣得好。為了使農(nóng)民減產(chǎn)不減收,張震經(jīng)過多方聯(lián)系和協(xié)調(diào),把農(nóng)產(chǎn)品的銷售直接引入了公益活動和終端市場中,依托臨汾UCC騎行俱樂部,組織來自全市各行各業(yè)的80余名騎友,往返騎行130公里,到該村開展了“騎行助貧,齊奔小康”公益活動。活動當(dāng)天,以每公斤20元的價(jià)格,當(dāng)天銷售核桃350余公斤,后繼銷售200余公斤,部分騎友還和農(nóng)民提前預(yù)訂了村里種植的小雜糧。通過此項(xiàng)活動,村里賣核桃收入了1.1萬元,農(nóng)民增收近4000元。他還與臨汾市家福樂超市進(jìn)行了接洽溝通,檢驗(yàn)樣品,以小米每公斤10元、晉谷每公斤9元的較高價(jià)格,把萬斤小米送進(jìn)了超市,突破了過去農(nóng)產(chǎn)品初端銷售的傳統(tǒng)模式。

一件件、一樁樁、真情幫扶,村民們感到無比溫暖,他著實(shí)為鄉(xiāng)親們辦實(shí)事,得到村民的交口稱贊。

貼心為民辦實(shí)事

——記市直工委組織部駐大寧縣曲峨鎮(zhèn)古驛村“第一書記”劉斐

“第一書記”走訪農(nóng)戶

“我是古驛村人,是一名普通的村干部,能夠?yàn)槿罕娮鳇c(diǎn)實(shí)事是我的光榮……”劉斐常常和村民這么說。2015年8月任大寧縣曲峨鎮(zhèn)古驛村黨支部“第一書記”的劉斐,到村任職以來,迎難而上、勇于創(chuàng)新,認(rèn)真履行“第一書記”職責(zé),較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),維護(hù)了全村的和諧穩(wěn)定,為進(jìn)一步實(shí)施“精準(zhǔn)扶貧”奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

調(diào)研學(xué)習(xí) 服務(wù)農(nóng)村

進(jìn)村開展工作后,劉斐扎根在農(nóng)村,吃住在農(nóng)村,走進(jìn)田間地頭、農(nóng)戶家中及在縣城務(wù)工人員的家中,把自己當(dāng)成古驛村的一員。他走遍了古驛村所轄的7個(gè)自然村,詳細(xì)了解了全村的地形地貌,可耕種土地面積,走訪農(nóng)戶100多戶,了解了該村農(nóng)戶的生產(chǎn)、生活等基本狀況。他積極向派出單位匯報(bào),申請救災(zāi)救濟(jì)款5000元,向10戶受災(zāi)嚴(yán)重、患有重大疾病的農(nóng)戶發(fā)放賑災(zāi)救濟(jì)款500元,幫助他們渡過難關(guān)。

作為“第一書記”,劉斐憑著積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,很快進(jìn)入了工作角色。他與村干部一起研究商討,進(jìn)一步確定了發(fā)展思路。即:緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)帶動,強(qiáng)化支部建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、規(guī)范建設(shè),有效實(shí)施“精準(zhǔn)扶貧”戰(zhàn)略,大力發(fā)展種植、養(yǎng)殖業(yè),加大專業(yè)技能培訓(xùn),鼓勵農(nóng)民勤勞致富,引領(lǐng)全村農(nóng)戶脫貧致富。

支部引領(lǐng) 規(guī)范建設(shè)

剛一進(jìn)村,他先后多次組織黨員、干部召開會議,為黨員講黨課,帶領(lǐng)黨員干部學(xué)習(xí)十八大、十八屆四中、五中全會精神,習(xí)近平總書記系列講話精神等。帶領(lǐng)黨員干部積極貫徹縣委、縣政府的決策部署,要求他們敢為人先、開拓進(jìn)取、勤勞致富,爭做脫貧致富的帶頭人。到村后,他把強(qiáng)化基層黨支部活動陣地建設(shè)作為基層組織建設(shè)的突破口,扎實(shí)推進(jìn)黨組織活動場所建設(shè),夯實(shí)創(chuàng)建基層服務(wù)型黨組織的陣地保障,增強(qiáng)黨組織戰(zhàn)斗力。劉斐還積極向縣委組織部和鎮(zhèn)黨委申請,在縣委組織部和鎮(zhèn)黨委的大力支持下,對村級活動場所進(jìn)行了維護(hù)、修繕,制作了宣傳版面、制度版面、宣傳標(biāo)語、開辟了學(xué)習(xí)園地,使“兩委”辦公有場所,黨員活動有陣地,村民培訓(xùn)有教室,大大提高了黨支部的凝聚力和號召力。

勤勞致富 精準(zhǔn)脫貧

鼓勵青年人學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù),逐步向技術(shù)型務(wù)工轉(zhuǎn)變;鼓勵種植、養(yǎng)殖戶科學(xué)管理,不斷擴(kuò)大規(guī)模,帶動其他農(nóng)戶共同致富;鼓勵在校學(xué)生,好好學(xué)習(xí),爭取考上大學(xué);鼓勵在外從事經(jīng)營項(xiàng)目的農(nóng)戶,積極參與農(nóng)村建設(shè),積極為農(nóng)村發(fā)展建言獻(xiàn)策。

到村后,劉斐得知河堤、崾頭兩個(gè)自然村由于飲水管道年久老化,導(dǎo)致兩個(gè)自然村村民無法飲水后,他積極向曲峨鎮(zhèn)黨委、政府匯報(bào),在鎮(zhèn)黨委、政府的大力支持下進(jìn)行了維修,并通過派出單位扶貧工作隊(duì)協(xié)調(diào)資金3萬元,對河堤村供水水窖進(jìn)行了維修,保證了村民飲水問題。該村的光伏發(fā)電站已經(jīng)通過初步審查,預(yù)計(jì)每年增加村集體收入15萬元,為古驛村早日脫貧打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

為保證建檔立卡“回頭看”工作精準(zhǔn)高效,劉斐不辭辛苦,白天走訪農(nóng)戶了解情況,晚上記錄到次日凌晨,兩評議、兩公示、嚴(yán)格按照“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)、應(yīng)出必出”原則。

劉斐到村任職以來,憑的是立足基層、真抓實(shí)干、抓鐵有痕的精神,靠的是不怕苦不怕累,見了困難、矛盾不繞道的作風(fēng),贏得了群眾的支持,獲得了群眾的一致好評。

責(zé)任編輯: 吉政