掃描二維碼了解更多內(nèi)容

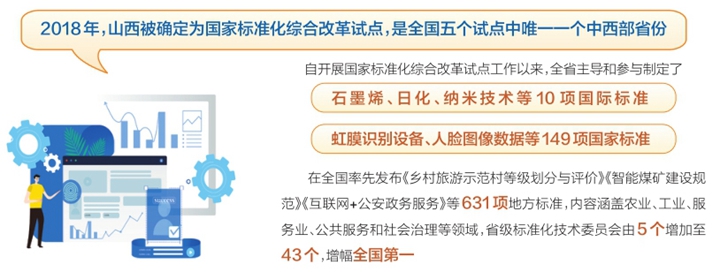

2018年,山西被確定為國家標準化綜合改革試點,是全國5個試點中唯一一個中西部省份。

自開展國家標準化綜合改革試點工作以來,我省連續(xù)4年將標準化改革列入山西重點改革任務(wù)清單。全省主導和參與制定了石墨烯、日化、納米技術(shù)等10項國際標準,虹膜識別設(shè)備、人臉圖像數(shù)據(jù)等149項國家標準,在全國率先發(fā)布《鄉(xiāng)村旅游示范村等級劃分與評價》《智能煤礦建設(shè)規(guī)范》《互聯(lián)網(wǎng)+公安政務(wù)服務(wù)》等631項地方標準,內(nèi)容涵蓋農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)、公共服務(wù)和社會治理等領(lǐng)域,省級標準化技術(shù)委員會由5個增加至43個,增幅全國第一。

“山西的標準化綜合改革形成了山西的動力、山西的氛圍、山西的速度和山西的路徑。同時,還建立了包括安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、文化旅游、政府服務(wù)等方面高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的8個標準體系,這些為山西高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。”省市場監(jiān)督管理局副局長李志強表示。

中國標準化研究院副院長李愛仙則表示,山西是中西部地區(qū)唯一一個國家標準化綜合改革試點省份,在試點改革中的山西經(jīng)驗、山西模式,可以復制推廣到中西部其他省份,來加速中西部地區(qū)的經(jīng)濟崛起。

為山西轉(zhuǎn)型發(fā)展注入標準之能

“我們實驗室的溫度、濕度、風速都是可控的,模擬的是冬季從室外進入室內(nèi)的一個升溫環(huán)境。我們想通過實驗研究來確定一下人從冷環(huán)境到舒適環(huán)境所能接受的最慢速度是多少,是3分鐘、5分鐘、10分鐘還是15分鐘,從而為空調(diào)產(chǎn)品的速熱程序設(shè)定提供相關(guān)依據(jù)。像電暖風浴霸的實驗以及2022年冬奧會運動員的服裝保暖性實驗都是在我們實驗室完成的。”中國標準化研究院熱環(huán)境實驗員栗瑋介紹說,這里是中國標準化研究院的熱環(huán)境實驗室,現(xiàn)在正在進行的是空調(diào)速熱的實驗。如今,投放到市場上的空調(diào)如何能夠更好地滿足舒適的人體需求?評價的標準就在這里。

中國標準化研究院是我國最早開展人類工效學標準化研究的機構(gòu),也是我國唯一的國家級標準化科研機構(gòu)。該院創(chuàng)新性地增設(shè)用戶體驗標準,填補了國內(nèi)對人體熱舒適體驗評價的空白,并在基礎(chǔ)通用、管理服務(wù)、資源環(huán)境等多個領(lǐng)域,主導和參與制定國家標準、行業(yè)標準近2000項,主持和參與制定國際標準59項。

2020年10月14日,中國標準化研究院轉(zhuǎn)型發(fā)展研究中心正式落戶山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)。該研究中心將依托中國標準化研究院的人才信息、技術(shù)等資源優(yōu)勢,聚焦山西傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等,推動標準化戰(zhàn)略研究、重要標準創(chuàng)制、重點領(lǐng)域標準體系建設(shè)等工作,為山西實現(xiàn)從資源大省向科技強省、經(jīng)濟強省的轉(zhuǎn)型發(fā)展注入標準之能。

李愛仙表示:“成立中標院轉(zhuǎn)型發(fā)展研究中心,是希望有效對接山西轉(zhuǎn)型升級的需要,高效、務(wù)實解決山西高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要。中標院作為國家級科研機構(gòu)和智庫,也希望能主動融入地方社會經(jīng)濟的發(fā)展,促進科技成果在地方的轉(zhuǎn)化應(yīng)用和深度融合。我覺得這是一個雙贏、相互促進的深度合作。”

為山西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)

國際標準是全球治理體系和經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展的重要技術(shù)基礎(chǔ)。2020年7月,中科院山西煤化所主導制定的國際標準《納米制造-關(guān)鍵控制特性-第6-13部分:石墨烯粉體-含氧官能團含量:Boehm滴定法》正式發(fā)布。這是我國在石墨烯領(lǐng)域主導制定的第一個國際標準,也是國際石墨烯領(lǐng)域發(fā)布的第三個標準。

“完美的石墨烯,是由單純的碳原子組成,但其在制備過程中,可能會產(chǎn)生一些含氧官能團。而這些含氧官能團的種類與含量,將會影響到石墨烯的性能,比如潤濕性、導電性、反應(yīng)活性,從而影響到下游應(yīng)用領(lǐng)域。Boehm滴定法,就是測定官能團的唯一方法。”中科院山西煤化所助理研究員黃顯虹介紹。

“這個標準是一個檢測方法的標準。準確可靠的測量結(jié)果可以提高石墨烯生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量控制和上下游之間的對標,對產(chǎn)業(yè)來說具有很大的促進作用。”國家納米科學中心研究員葛廣路表示,我們國家來主導這項國際標準的話,那里面的技術(shù)內(nèi)容就會反映我們產(chǎn)業(yè)的實際情況,這樣我們在采用國際標準的時候,就不會付出高昂的成本。

葛廣路認為,在國際電工委員會納電子標委會IEC/TC113里面,石墨烯的標準競爭還是很激烈的,這次我們能夠迅速地組織隊伍,開展大量的比對實驗,優(yōu)化測試流程,體現(xiàn)了我們國家在納米科技領(lǐng)域,不光是基礎(chǔ)研究和論文發(fā)表走在了國際前列,在國際標準方面也是毫不遜色的。接下來我們還有一批提案會陸續(xù)進入投票的環(huán)節(jié),這樣就會形成一個理化測試的標準體系,從而提高石墨烯行業(yè)的整體水平。

“制定石墨烯這個國際標準對山西而言是突破性的,抓住了標準這樣一個主導權(quán)、話語權(quán),把握住了石墨烯領(lǐng)域未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵命脈,因此對助推山西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,特別是石墨烯領(lǐng)域方面的發(fā)展,奠定了一個非常好的基礎(chǔ),起到了一個非常好的引領(lǐng)示范作用。”李志強說。

為中西部地區(qū)提供可復制推廣的經(jīng)驗

縱觀德國制造業(yè)的百年路,標準化為德國保持競爭優(yōu)勢立下了汗馬功勞。

在流水線生產(chǎn)的“工業(yè)2.0”時期和高度自動化生產(chǎn)的“工業(yè)3.0”時期,德國出臺了大量的DIN,也就是德國標準化協(xié)會制定的標準,類似中國國家標準GB。這大大促進了工業(yè)產(chǎn)品批量化和高品質(zhì)生產(chǎn)。

在德國,90%的標準設(shè)計都以國際通用為目的,只有不到5%的標準,僅適用于德國市場。德國標準化協(xié)會已經(jīng)推出的3萬多項標準中,每10個標準里,就有9個成為歐盟標準,有2個成為國際標準,在所有國家標準機構(gòu)中排名第一。

如今在德國,以物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、3D打印、人工智能等技術(shù)為核心的網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)“工業(yè)4.0”框架下,數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的標準化,依然是核心之一。

“德國工業(yè)標準化體系有100多年的歷史,大約有3.5萬名來自不同領(lǐng)域的專家支持符合市場需求的標準化工作,以促進世界范圍內(nèi)的貿(mào)易。每一個公民和每一個企業(yè)都可以參與到標準化的修訂和標準化申請中。”德國工商協(xié)會行業(yè)認證專家弗蘭克·卡伊弗介紹,標準化對于經(jīng)濟與經(jīng)濟增長非常重要,德國每年約有2000萬歐元用于標準化建設(shè)。標準化最直接的是給企業(yè)帶來利潤,每年都有增長,企業(yè)也能更好地完善行業(yè)統(tǒng)一標準。總之,他認為標準化無論在當今社會還是未來發(fā)展中都會起到積極作用。

借鑒德國經(jīng)驗,山西將如何構(gòu)建新型標準體系?

李愛仙認為,應(yīng)該抓住先導時機,針對14個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)先制定標準,開展創(chuàng)制標準的標準化路徑研究,針對不同的新興產(chǎn)業(yè),制定不同的標準化實施路徑。對于山西的一些優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),比如說旱作農(nóng)業(yè)、藥茶等等,應(yīng)主動制定國家標準、行業(yè)標準乃至創(chuàng)制國際標準,把本地的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)及時推向全國,推向全球。

“圍繞轉(zhuǎn)型發(fā)展蹚新路,一定要注重把標準化改革與山西高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展緊密結(jié)合,減少一般性的標準制修訂,增加中高端標準的供給,特別是圍繞山西聚焦‘六新’定標準,聚焦14個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),通過深化標準化改革,形成山西經(jīng)驗、山西模式,為中西部地區(qū)乃至全國提供可復制、可推廣的經(jīng)驗和模式。”李志強建議。

本欄目內(nèi)容源自山西衛(wèi)視“轉(zhuǎn)型進行時”

本報記者孟婷

責任編輯: 吉政