正義網訊(見習記者朱書慧)七月的三晉大地,暑氣逼人。7月22日,“全國網絡普法行 - 山西站”媒體采訪團來到臨汾。這座有著“華夏第一都”美譽的城市,既沒有北上廣的繁華喧囂,也不似江南水鄉那般溫婉柔情,卻有著深埋在黃土層中的獨特法治基因。臨汾,正以一種溫潤且厚重的方式,向八方來客講述著它的法治故事。

尋根:司法鼻祖留下的千年智慧

初次見到華夏司法博物館,莊嚴肅穆之感撲面而來。博物館門前,三五位老人正圍坐一起,爽朗的笑聲、牌面碰撞的聲響,為這莊嚴之地增添了幾分鮮活的生活氣息。

走進博物館,中央矗立的皋陶塑像目光深邃,仿佛能洞察世間是非善惡。皋陶,被史學界和司法界一致認定為中國司法鼻祖,他創立的“畫地為牢”“五刑五教”等法治思想,為后世司法制度的發展筑牢了根基。

“華夏司法博物館是我國首個司法博物館,館內收藏了大量反映我國司法制度起源、發展、歷史演變,以及皋陶法治思想、治國之道的圖片、碑文、壁畫、史料等文物。這里還收藏了從新民主主義革命時期到新中國成立后各個時期頒布的各類法律法規。”華夏司法博物館講解員介紹,這些文物,不僅是歷史的見證者,更是當代網絡文明建設的寶貴資源。其中,皋陶思想中“德法共治”“公平正義”的核心,也是構建清朗網絡空間的永恒主題。

遺跡:明代監獄里的司法記憶

“蘇三離了洪洞縣,將身來在大街前……”這段經典的京劇唱段,讓洪洞縣和蘇三家喻戶曉。囚禁過蘇三的明代監獄,便是聞名遐邇的“蘇三監獄”。走進這座始建于明洪武二年(1369年)的古老建筑群,便能追尋到傳統司法的歷史記憶。

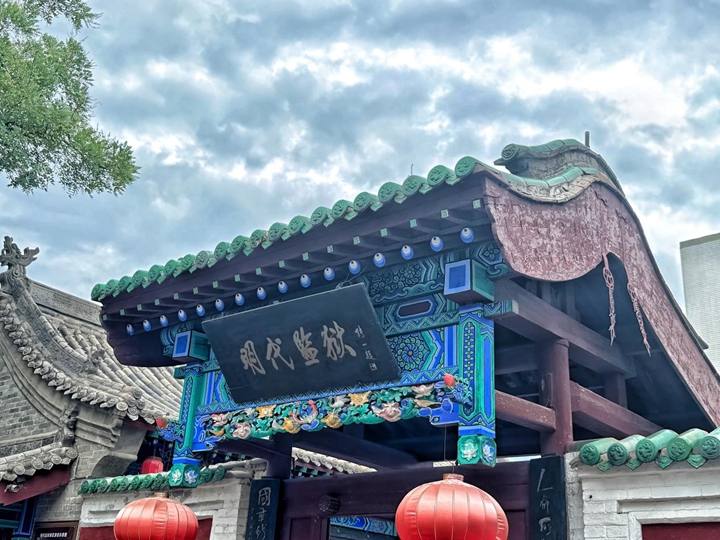

“明代監獄”牌匾。朱書慧 攝

“明代監獄”牌匾高懸,監獄內部建筑群布局嚴謹,呈嚴格的軸線排列,由外而內依次是大門、二門、獄神廟、普通牢房和死囚牢。這種遞進式的空間設計,巧妙地暗合了明代司法體系的等級秩序,展現了明代司法者在監獄建筑規制方面的專業智慧。

為了防止犯人逃走,明代監獄內部可以說是“機關重重”。

“大家抬頭往上看!”講解員荊春春指著頭頂的鐵絲網說道,“整個院落上空張滿了牢固的鐵絲網,網上掛著許多銅鈴鐺。這張網是用來防止犯人越獄的,一旦有犯人觸碰到鐵絲網,鈴鐺就會發出聲響報警,是不是和咱們現在說的110很像?”除了拉網布鈴,監獄內還建有1.2米厚的夾砂墻體。這種墻體不僅具備防御功能,內部填充的砂石層構成了原始的“防火隔離帶”;呈弧形的墻角設計,能有效防止犯人攀爬逃跑,這些細節與現代監獄建筑標準不謀而合。

然而,記者在現場也看到,囚徒名錄上的名字密密麻麻,陰暗潮濕的囚室不足6平方米,墻壁上印滿深深的抓痕……這些既折射出了古代司法的嚴酷,也在一定程度反襯出當代中國法治建設的巨大進步。禁止酷刑、疑罪從無、死刑復核等現代司法原則的確立,彰顯了法治文明的發展。

育新:法治澆灌出的成長沃土

“沃苗”工作室內擺放的沙盤。朱書慧 攝

拳擊、沙盤、小玩偶……剛走進山西省曲沃縣檢察院的“沃苗”工作室,眼前陳列的這些物品瞬間吸引了記者的目光。“拳擊可不是鼓勵暴力,而是給孩子們壓抑的情緒提供一個安全的發泄出口。沙盤則能把孩子們潛意識中的困擾、渴望和未解決的沖突悄悄呈現出來。”該院檢察官助理張雪介紹道。

曲沃,歷史悠久,文化底蘊深厚。曲沃縣檢察院建立的“沃苗工作室”,名稱中的“沃”字取自晉國古都“曲沃”的簡稱,“苗”代表樹苗,象征著未成年人。“沃”有澆灌之意,“沃苗”就是澆灌小樹苗;“沃”還有肥沃之意,寓意著經澆灌后小樹苗茁壯成長。

據介紹,“沃苗”工作室自2023年6月成立以來,共辦理涉未成年人的刑事、民事、公益訴訟案件34件,為19名未成年人提供了法律援助,為2名未成年人進行了心理疏導;常態化開展法治進校園活動35次,覆蓋師生7000余人。

檢察官走進社區為孩子們開展“法治小課堂”。山西省曲沃縣檢察院供圖

“沃苗工作室”以法治之水“點石成金”,對未成年犯罪嫌疑人依法作出附條件不起訴決定,對未成年人犯罪嫌疑人全覆蓋適用社會調查,成為失足少年的“引路人”;精心制作普法微動漫、成立未成年人觀護幫教基地和未成年人保護家庭教育指導中心、召開檢察開放日,為保護未成年人工作添磚加瓦。

從上古先賢的智慧箴言,到明代監獄的實證遺存,再到當代檢察人的溫情守護,法治的種子在這片土地上生根發芽,長成了庇佑眾生的參天大樹。臨汾的故事讓我們明白:司法不是遙不可及的廟堂之事,而是關乎每個人冷暖的日常守護。三晉大地的法治長卷,仍在繼續書寫……

責任編輯: 吉政