臨汾新聞網訊 八月初,盛夏之末,酷熱依舊。專門從事堯、舜、禹和伏羲、女媧文化研究的周文潔與高玉柱結伴而行,前往吉縣人祖山、掛甲山、柿子灘實地“充電”。

周文潔癡迷于史前文化研究,特別是對堯、舜、禹文化研究頗有建樹,有自己獨到的見解。從2015年秋起,他將自己幾十年來對舜帝的研究成果進行系統整理。在整理過程中,發現有些不解之謎與遠古的伏羲、女媧文化有著千絲萬縷的聯系。研究洪洞侯村一帶伏羲、女媧文化的高玉柱也有些難解之謎,不久前,共同的愛好促成了二人此行。

帶著問題,周文潔與高玉柱向景區顧問、山西省考古研究所研究員田建文請教,系統聽取了田建文對人祖山的古地理環境、掛甲山巖畫、柿子灘考古成果的介紹,一位耄耋老人、一位花甲之人對歷史研究的執著精神,著實讓人敬佩。

周文潔研究人祖山、柿子灘的十幾頁筆記打動了田建文和景區女媧文化的研究者。當周先生說出田建文撰寫的柿子灘的文章在某一書籍的第139頁時,田建文倍感驚訝,他向兩位老人介紹,吉縣柿子灘巖畫作為迄今為止山西境內最早的巖畫,其文化內涵十分豐富。從原始崇拜的角度看,反映出柿子灘遠古人類生殖崇拜、母性崇拜、星辰崇拜、動物崇拜的精 神文化。“柿子灘巖畫遭到了人為破壞,保護措施不及時,赭色色彩也不完整了。”田建文遺憾地告訴兩位老人。

據了解,柿子灘遺址是距今大約一萬二千年至八九千年“中石器時期”的重要遺址之一,位于黃河中游吉縣境內。在這里不僅發現了“中石器時期”經過初步打磨的石器工具和繩紋陶片,還有牛、羊、鹿、虎獸骨等遺物,而且還發現了一處畫在巨大巖石上的“女性巖畫”和“狩獵圖畫”,為我們帶來了中國古代“圖畫文字”已經正式產生的重要信息。

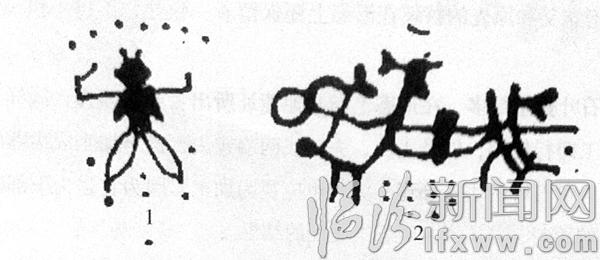

柿子灘巖畫位于吉縣縣城西南30公里處的清水河北岸,距離黃河岸邊兩公里。巖畫畫于巖棚下的巖石上面,是用赤鐵礦石粉加植物膠或動物血調制顏料繪制成的組合畫。兩幅巖畫相距30多厘米,左邊的一幅高約20厘米、寬約17厘米,繪一正面裸體女性人物,頭為圓形,頂扎雙髻,兩耳突出,雙臂平舉,屈肘向上,軀干豐滿,人物的頭頂部和下身底部分別分布有7個和6個小圓點;右邊一幅高約27厘米、寬約44厘米,似人與動物的組合圖形,也有學者主張為兩組動物紋紐合,左側為子母鹿,右側是鹿角魚身之物,下方有10個圓點,按二三三二豎排。巖畫的文化內涵十分豐富,包括社會組織、生產活動、意識觀念等諸多方面,也有人認為要從其反映的柿子灘遠古人類的原始崇拜的角度進行探討。原始社會,生產力低下,先民們對其自身及周圍的許多現象無法解釋,認為這一切的背后都有一種強大的、神秘的并且具有生命力的力量存在,從而產生了一種敬畏心理,漸漸地形成了原始崇拜,構成了早期人們精神追求的核心。

而田建文對兩幅巖畫認知是:一為裸女圖,一為狩獵格斗圖或舞蹈圖。畫的內容是當時人們的心理和信仰的體現。其實在巖畫的的年代沒有確定之前,諸種說法都沒有時間定位作支撐,這勢必影響對巖畫的認知。田建文用類比的方法,將柿子灘巖畫確定為5000多年前的仰韶文化晚期的遺存,但這也是“一家之言”。然而,此遺址的巖畫是國寶級檔案是毫無疑問的。

烈日下,兩位研究者和堯舜文化愛好者,頭頂驕陽,在向導的引領下,沿著看不見盡頭的羊腸小道,走進了地處深山的“秘境”,透過保護的鐵柵欄,仔細觀察了巖畫。看到被人為損壞的巖畫,周先生面生怒氣,內心壓抑。

“柿子灘”臺地西端一道突出“巖棚”下的巖石上面,畫有兩幅表現遠古時期“母系部族”生活內容的古老巖畫。他認為這兩幅巖畫的內容,一幅是表現遠古時期母系部族狩獵生活的“雙鹿圖”,另一幅則是表現女媧“煉石補天”和“化生萬物”內容的“母親崇拜”圖。從巖畫的面積大小來看,位于巖石右側的“雙鹿圖”的尺寸大約是“母性崇拜”圖的三至四倍,畫面上雌鹿無角,雄鹿的鹿角明顯,這一畫面說明:當時在這一帶居住、活動的母系部族已經進入對糜鹿一類性情溫和的獸類的馴養階段;這兩幅巖畫也不是后來其他時期的人們所畫。

饒有趣味的是:這位女性的頭頂上畫有7個黑點;而她的兩臂平舉,右手上端有一個明顯的圓點,表示手中持有物體。聯系到女媧是遠古時期“母系部族”的最高領首領,結合女媧“煉石補天”的神話傳說,后來人們對“女媧補天”的想像圖畫往往是女媧手持巨石飛向藍天等諸多畫面。顯而易見:前者是意指布有“北斗七星”的廣闊天空;后者則是意指這位偉大的女性正在“以石補天”。

“柿子灘巖畫”被視為中國古代最早的“圖畫文字”,它和我國內蒙古地區的“陰山巖畫”,新疆阿勒泰地區的“呼圖壁巖畫”,寧夏的“賀蘭山巖畫”、中衛巖畫”等,都是用“圖畫”形式表現古代先民“生命崇拜”生殖崇拜”動物崇拜”狩獵生活”等豐富多彩的生活內容。而以古代中國為代表的東方世界走上了以“圖畫文字”為基礎的“表意文字”發展道路。使得中國“漢字”成為世界人類文化藝術寶庫中的一份無價珍寶。(王隰斌)

責任編輯:張茜