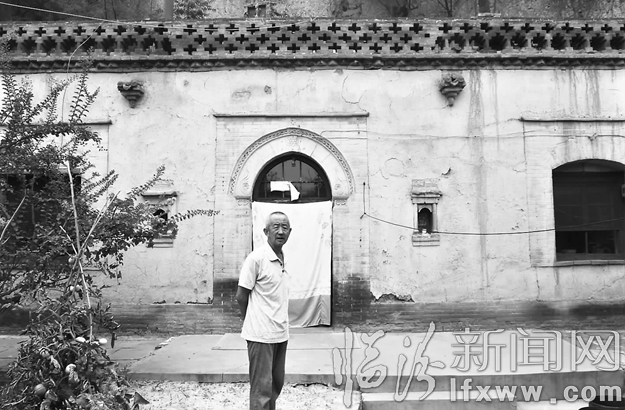

燕廷標的孫輩在故居前

臨汾新聞網訊 前不久,記者慕名走進了洪洞縣趙城鎮孫堡村的一座幽靜小院,窯洞依舊,綠植蔥郁,這里是洪洞縣早期中共黨員燕廷標的故居。隨著他的后人的講述,這樣一位故去已久的人物連同那段塵封往事一起愈發清晰起來。

投筆從戎謀報國

趙君蓮老人是燕廷標的親外孫女,她提供的烈士證上有這樣的記載:燕廷標,男,生于1902年,洪洞趙城孫堡村人,紅25軍營長,1926年參加革命,1933年在陜北戰斗中犧牲。《趙城人物薈萃》一書詳細記載了燕廷標的人生軌跡,雖然與有關證件略有出入,但燕廷標的后人傾向于書中的說法,畢竟那是他的妻子王香花與女兒燕秀珍的記憶。

燕廷標自幼聰明好學,熱心社會活動。1917年,他14歲時上了趙城高小,由于刻苦讀書,成績優秀,深得師生贊賞。

1921年7月,17歲的燕廷標高小畢業后不久,考入了山西的公費學校——太原國民師范,同時考入該校的還有鄰村的席樹聲、趙城城北燒瓦窯村的曹云挺、趙城河西安定村的紀秀川、洪洞杜戍村的王世英。太原國民師范是個半工半讀的學校,既可以讀書,又可以接觸社會,燕廷標很珍惜這個學習機會。此時的太原已處在大革命的前夜,《新青年》《向導》《共產主義ABC》《新社會觀》等進步書籍在他們中間悄悄傳閱,全新的思想啟蒙在校園里形成了一股進步力量。燕廷標和紀秀川等同學創辦的進步刊物《子中月刊》在校園中傳播。

中國共產黨的成立,如同春雷驚醒了沉睡的大地,山西革命者的活動熱情日趨高漲。1922年省立一中驅逐了封建守舊的反動校長,1923年共產黨領導的“山西學聯”正式成立。在“學聯”領導下,進步學生發動了民權運動、反帝運動、反基督教運動、反對軍閥混戰運動和支持國民黨改組運動。

王世英傳記中說,在秘密參加“學聯”的活動中,燕廷標通過省立一中的同鄉劉煜祖,與山西最早的共產黨員高君宇取得了聯系,并與梁其昌、韋恩恭、王世英等人在國民師范最早加入了共產主義青年團。省立國民師范是閻錫山控制的學校,禁止學生集會結社。有一次,一名同學因偷看進步書籍被學校總干事徐一鑒發現,學校為了殺一儆百,貼布告開除了這位同學。這件事引起了同學們的公憤,時值寒假前的期末考試,燕廷標等幾位團員便組織發動了全校罷考,要求恢復這位同學的學籍。校方怕事態擴大,一方面請示閻錫山,答應學生們的要求,讓學生復考;一方面卻暗地里追查挑頭鬧事的人。在一個漆黑的夜晚,反動警察來到太原國民師范,準備逮捕燕廷標、紀秀川、王世英等人。情況十分緊急,多虧學校的一位李先生提前通報消息,他們才得以連夜逃走。事后他們決定投筆從戎,投奔河南馮玉祥、胡景翼的隊伍。又是在那位李先生的幫助下,通過其在火車站工作的一位親戚,燕廷標等九人冒著嚴寒趁夜爬上一列火車,繞道石家莊前往河南。

一行九人輾轉數日到了河南開封,來到胡景翼的部隊。胡景翼是馮玉祥將軍的部下,部隊中有不少共產黨員,當時胡為了消除隊伍中的腐敗、培養革命青年干部、改變隊伍的成份,在劉天章等共產黨員的影響下,正準備開辦“學兵隊”,他們這批有文化的青年人如同“及時雨”,從此便穿上了戎裝。“學兵隊”隊長由劉天章擔任,教官中也有不少共產黨員。燕廷標等人如魚得水,熱情很高,他們刻苦學習軍事技術,廣泛閱讀革命書籍,覺悟提高的同時,對中國共產黨也有了進一步的認識。1925年上半年,燕廷標、喬自達、王世英先后加入了中國共產黨,從此他們便把自己與黨的事業緊緊地聯系在了一起。然而,不久胡景翼因病去世,部隊情況發生變化,反動勢力的代表岳維竣成了部隊主官,叫囂著命令“學兵隊”五天內交出搞革命活動的人,寫出自白書,否則就會“不客氣了”。燕廷標馬上與喬自達、王世英商量,認為還是服從組織決定。于是,按照黨組織的安排,他們一行18人于1925年4月28日晚11點多悄然離開學兵隊,搭乘南下的火車,經鄭州、漢口到了廣州。

歸故鄉播撒火種

“為了卻外祖母王香花和母親燕秀珍的心愿,前些年我和外甥一起去了趟廣州,專程到黃埔軍校尋找外祖父的行蹤。”趙君蓮回憶道。在黃埔軍校的一本畫冊上,她看到了外祖父的名字,得知了他是黃埔第四期經理科學生。當時這本畫冊要價800元,趙君蓮摸摸口袋,最后還是狠狠心離開了廣州。

如今,隨著互聯網普及,人們可以輕松地在“黃埔軍校”網頁上查到燕廷標的名字,顯示他的籍貫是山西趙城。

趙君蓮這才知道,黃埔軍校經理科大隊學員與步兵、炮兵等科學員不同,他們不是入伍生。該科教授輸送兵站及司務長所需學識,也就是培養后勤軍需官。

一行人到達廣州后,除燕廷標考入第四期經理科外,劉煜祖、喬自達、王世英、席樹聲以及另赴廣州的山西籍學生紀秀川、宋云、李聯珍、周廣祺、靳向榮等一同考人黃埔四期其他科。他們一入學就經歷了“沙基慘案”和“省港大罷工”,這兩件事促進了國共合作和廣東革命根據地的鞏固發展。但,軍閥陳炯明盤踞在惠州、潮州、汕頭一帶,對廣州國民政府形成威脅。1925年8月,國民黨左派廖仲愷在廣州被刺殺,嚴重挫傷了國共合作事業,陳炯明趁機重新占領東江地區。國民政府遂決定第二次東征。

這年10月,燕廷標他們這期黃埔生奉命參加了討伐陳炯明的戰斗,任務是攻打惠州城。戰斗進行了兩天一夜,等城頭轟開缺口時,他們沖在了最前面。

然而,此后時局急轉直下,迫于形勢和組織安排,燕廷標和幾位同學于1926年5月份返回山西故鄉開展黨的農村工作。

一同回來的有趙奇發、張彤弓、劉煜祖、周寶德,還有太原支部派遣的同學紀秀川、郭挺,他們發展了洪趙第一個黨員王之發,后來又發展了張秉城、趙如驤等人加入中國共產黨,并成立了中共趙城支部。他們在趙城周圍的義店、官莊,燒瓦窯、孫堡、胡坦、李村、安定、石止等村開展黨的活動,發展黨員、建立支部,隨著黨員數量的增多和黨組織的發展,經請示中共太原執委批準,組建了中共趙城縣委員會。6月,又在洪洞城北的南官莊把楊培芳、楊培芝等人發展為中共黨員,之后組建了中共洪洞縣黨支部。趙城、洪洞支部建立以后,在趙城城北組織了“農會”,在洪洞南官莊組織了“扶濟社”,用互助互濟的形式解決農民的困難。同時組織群眾開展了反增添糧銀附加稅的請愿活動,以及反私吞捐款和反差務局貪污的斗爭。

農家妻守望一生

1926年11月,北伐軍攻取武漢,北伐戰爭取得了很大勝利,國民革命軍急需軍事骨干人才,于是黃埔第四期學員提前畢業,燕廷標被派往西安楊虎城部任營長,歸屬西安警備司令部。

燕廷標任營長以后,由于國內形勢變化快,軍務繁忙,從此再也沒有回家。

1936年12月,震驚中外的“西安事變”發生之后,燕廷標曾派他的外甥拽娃回老家報信,說他們部隊參加了“西安事變”,人身平安,望家中不要掛念,此后近一年間便音訊全無。倔強的王香花只身一人去了西安,打聽到他在八路軍中做軍事教官后才放心地回到家鄉。

這位淳樸善良的農村婦女從西安回來以后,就日夜盼望著丈夫能回來,可直到新中國成立后接到縣民政局頒發的烈士證,她才知道丈夫燕廷標早已離她而去。再后來,丈夫的名字被鐫刻在了洪洞縣大槐樹景區烈士紀念碑的前列。

1985年夏天,75歲的王香花走完了自己的人生旅程。按照當地的習慣,夫妻要合葬,因找不到丈夫燕廷標的尸骨,她的養子(燕廷標的親侄子)燕建通便用木質古車軸雕刻了一塊燕廷標的牌位,女兒燕秀珍則為父親燕廷標做了一身棉衣棉褲放在一口空棺內。從古至今,當地有一個說法,車子去的地方多,車軸木刻的牌位靈驗,亡者的靈魂在很遠的地方都可以找回來。逝者可以團聚,生者得以慰藉。

趙君蓮說,實際上外祖母王香花是外祖父燕廷標續娶的妻子,他的結發妻子宋氏在生第二個女兒時就不幸去世了。王香花來到燕家沒有生養兒女,便將趙君蓮的母親燕秀珍視如己出,領著她住在趙城的娘家,讓她接受最好的教育。隨后又領養了燕廷標二哥的次子燕建通,教他讀書識字,及至成家立業。燕建通在外工作后,她又幫助兒媳帶大了八個孫子、孫女,把自己的一生都奉獻給了燕家,不是出于對燕廷標人品的敬重和理想信念的理解,一般人是難以做到的。

記者 孫宗林

責任編輯:席沛釗